Essenziale e fantastico: Kafka oltre l’angoscia

Lo scrittore boemo moriva precocemente il 3 giugno del 1924

Se non fosse stato uno scrittore eccelso – come si scoprì più tardi, perché l’amico Max Brod disattese la promessa di distruggere i manoscritti dei testi non pubblicati in vita – e se non fosse morto a 40 anni di tubercolosi, Franz Kafka avrebbe potuto essere un creatore di fumetti e si sarebbe divertito di fronte ai disegni animati. Può sembrare strano, ma la consapevolezza dell’assurdo che caratterizza le nostre vite, l’angoscia provocata dai rapporti delle persone con il potere, tutto ciò che, insomma, caratterizza la vulgata intorno all’autore praghese, coesisteva in realtà in lui con una propensione alla risata, con il grottesco, il giocoso, il fantastico.

A questo filone appartengono alcuni racconti: per esempio Il cavaliere del secchio (1917, tre paginette scarse): l’estrema povertà e la disperazione di un uomo senza più carbone per scaldarsi lo spingono a. mendicare al carbonaio qualche palettata del “peggiore”, da pagare in seguito. La moglie del carbonaio nega il credito, e allora al poveraccio non resta che salire a cavalcioni sul secchio, per volare via: «… Così dicendo salgo nelle regioni delle Montagne di ghiaccio e mi sperdo per non più ritornare». Sarà un sogno? O un delirio? O la commiserazione di sé? Il racconto realistico si trasforma in poesia assoluta ed evocativa: «Tutto il carbone consumato, vuoto il secchio; assurda la paletta; la stufa che manda freddo…».

«Kafka, che pur essendo boemo scriveva in tedesco, amava l’essenzialità – mi dice il germanista Marino Freschi, per molti anni docente di Letteratura tedesca nell’Università di Roma e poi a Napoli, autore anche di saggi su Goethe, Hesse, Joseph Roth –. Rifuggiva dalle ridondanze del neobarocco di quegli anni. E il suo sguardo, che colse prima di tanti altri quelle che sarebbero state le angosce dei nostri contemporanei, pervaso da un senso “apocalittico” che egli derivava dalla consapevolezza che la cultura ebraica europea stesse per scomparire, non è però solo tragico. È intessuto di elementi comici, grotteschi: egli stesso amava stare con gli amici e, addirittura, dette di persona lettura ad alta voce dei primi capitoli del Processo (1925) suscitando le risate e ridendo egli stesso. Addirittura, avendo l’abitudine di disegnare, considerava i disegni alla stessa stregua dei propri racconti».

Ma la produzione di Kafka, oltre ai racconti pubblicati in vita e ai tre romanzi, che tanto insistono sulla colpa, sulla punizione, su una giustizia e una Legge incomprensibile, è fatta anche di altri scritti…: «In Kafka – prosegue Freschi – non è possibile considerare i romanzi e racconti separatamente dagli scritti di altra natura: i diari, per esempio, e le lettere inviate alle due donne importanti della sua vita, Felice Bauer e soprattutto Milena Jesenská. In queste ultime – in larga parte lettere d’amore – egli discetta di ebraismo, dal suo punto di vista molto particolare, che non era quello del sionismo, ma quello della consapevolezza che un mondo stava cambiando». È ovvio che non si possa in poche righe affrontare l’opera di uno dei massimi autori del 900, ma si può dire che il peso incombente del potere, il disagio di fronte al padre, la perdita di identità che leggiamo in molte sue pagine siano state una grande anticipazione della letteratura successiva…

«Il testo più emblematico è La metamorfosi –, che consiglierei di leggere per primo insieme al Processo: con la sua estrema precisione ed economia formale Kafka descrive il protagonista che, “svegliandosi una mattina da sogni agitati”, si trova trasformato in un enorme insetto. Il risveglio è tutto meno che una redenzione, è un precipitare nell’assurdo, nell’animalità della nostra condizione. L’uomo contemporaneo si rende conto che sta ricevendo delle botte, ma sa che le sta ricevendo da se stesso. Il problema è in lui. E tuttavia Kafka, pur nella malattia, pur consapevole degli abissi dell’umanità, è disperato, ma non rassegnato».

Sarà questa una caratteristica da cui tutta la successiva letteratura non potrà più prescindere. Sia nel modo di narrare sia nei temi affrontati: gli ultimi racconti sono basati sugli animali: Josephine la cantante; Indagini di un cane; La tana utilizzano personaggi antropomorfizzati (come i “cani musicanti”) e processi mentali che dagli animali ci riconducono alle nostre paure, individuali e collettive. Il mistero siamo noi; nonostante le sue pagine possano sembrare inquietanti, Kafka ha cercato di fare un po’ di chiarezza. Gliene siamo ancora grati.

I testi e i commenti critici

Molte le edizioni in italiano delle opere di Kafka, anche in edizioni economiche e nei “Meridiani” di Mondadori. A queste si aggiungono le nuove traduzioni per Il Saggiatore dei tre romanzi Il castello, Il disperso («America»), Il processo. Monumentale l’edizione di Tutti i romanzi, tutti i racconti e i testi pubblicati in vita, a c. di Mauro Nervi, Bompiani, 2023, con testo tedesco a fronte, apparato bibliografico e varianti, per un totale di 2270 pagine.

Fra i testi critici “storici” vanno menzionati quello di Max Brod Franz Kafka. Una biografia (Passigli, 2020) e quello di K. Wagenbach Kafka. Una battaglia per l’esistenza (Il Saggiatore, 1968-2023). Il Saggiatore sta pubblicando una biografia in più volumi da parte di Reiner Stach, di cui è uscito nel 2016 Questo è Kafka (Adelphi), una serie di “frammenti” che fissano altrettanti momenti e atteggiamenti singolari dell’autore praghese. Il più importante fra gli studi italiani è quello di Giuliano Baioni, Kafka. Letteratura ed ebraismo (Einaudi 1984 – Ed. di Storia e Letteratura, 2008), e un recente studio di Roberto Calasso è stato dedicato agli ultimi tre racconti basati sugli animali (L’animale della foresta, Adelphi, 2023).

Fra i testi di autori di cultura ebraica troviamo Günther Anders (con il problematico e polemico Kafka. Pro e contro – Quodlibet, 2006) e Hannah Arendt con lo scritto di poche fulminanti pagine «F. Kafka. L’uomo di buona volontà» in L’ebreo come paria (Giuntina 2017). Ma il volume più importante è quello curato da L. Arigone e M. Palma, che hanno riunito una serie di scritti del filosofo e critico Walter Benjamin (Il mio Kafka, Castelvecchi, 2024).

Un volume di grande formato, uscito nel 2022 per Adelphi, contiene I disegni di Kafka, a cura di Andreas Kilcher.

Milena Jesenská e Kafka

Uno dei più importanti carteggi di Kafka è quello con Milena Jesenská, giornalista e politica praghese, che di lui tradusse in lingua cèca le opere pubblicate in tedesco fino a quel momento e morì nel lager di Ravensbrück nel 1944. Si frequenteranno solo quattro giorni nel 1920, ma la comunanza dei loro spiriti darà luogo, da parte di lui, ad alcuni capolavori nel genere epistolare. Le varie edizioni delle lettere di Kafka, si trovano nella traduzione storica di E. Pocar e da pochi anni anche nell’edizione critica a c. di G. Massino e C. Sonino (Giuntina, 2019).

Resta fondamentale il libro di Margarete Buber Neumann Milena, l’amica di Kafka (Adelphi, 1986 e succ.) e così la raccolta delle sue lettere, con traduzione di Claudio Canal (Milena di Praga. Lettere di Milena Jesenská 1912-1940, Città aperta, 2002, ormai introvabile). Laura Boella le ha dedicato un capitolo nel libro dedicato a cinque intellettuali definite “imperdonabili”: (oltre a lei, E. Hillesum, M. Cvetaeva, I. Bachmann, C. Campo): Le imperdonabili, Mimesis, 2013.

Ma soprattutto bisogna leggere i testi di Milena Jesenská, tralasciando che sia stata oggetto delle lettere d’amore di Kafka. Suoi articoli e saggi, scritti dopo la scomparsa di lui, sono contenuti in una raccolta breve (In cerca della terra di nessuno, Castelvecchi, 2014) e in una più ampia dal titolo Qui non può trovarmi nessuno (Giometti & Antonello, 2018). È qui compreso un breve articolo intitolato «Trasloco», che dà idea della splendida complessità della sua scrittura, in cui viene evocata il progressivo svuotamento di un alloggio, con dettagli su pareti, carta da pacchi, e «i mobili disposti in un nuovo disordine…» che sono al tempo stesso realistici ma anche commoventi. L’autrice indica per via empatica i sentimenti a cui Kafka ci conduceva per le sue vie immaginifiche. Eppure, almeno intellettualmente, si trovarono bene insieme…

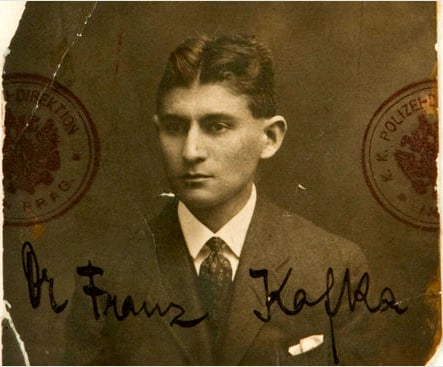

Foto: Franz Kafka