I protestanti francesi e Vichy

10 luglio 1940, l’ora più buia per la Francia: nasce il governo filo-nazista. Inizia la resistenza dei riformati transalpini

10 luglio 1940, l’ora più buia per la Francia. Il Parlamento è riunito in seduta comune a Vichy, cittadina nel centro di una nazione tagliata in due: a nord, Parigi compresa, invasa dalle truppe naziste, mentre nel centro sud prende forma un governo collaborazionista, filo nazista, presieduto dal maresciallo Philippe Pétain. A Vichy viene votata la fine della Repubblica e l’istituzione di un nuovo Stato guidato da Pétain. Dei 670 parlamentari presenti soltanto 80 votarono NO.

Pétain, carismatico eroe della Prima guerra mondiale, instaurò in breve un regime appoggiato dai movimenti fascisti, nazionalisti, monarchici e antisemiti. Uno Stato vassallo di Hitler.

Anche per le chiese si tratta di una stagione lacerante. Al momento della sconfitta del giugno 1940, l’atteggiamento dei protestanti era quello della maggioranza dei francesi: fidarsi del maresciallo Pétain. Ma la rottura con il regime di Vichy fu precoce, a partire dall’ottobre 1940, innescata dalla persecuzione degli ebrei.

Ci facciamo aiutare nella ricostruzione storica da alcune pagine del Museo del Protestantesimo francese.

La maggior parte dei francesi si fida del maresciallo, rispettato a sinistra per aver risparmiato il sangue delle truppe durante la Grande Guerra, adulato a destra per aver manifestato la sua “nausea” per i partiti politici. Una parte della comunità protestante accetta il nuovo regime e accoglie con interesse lo sforzo di risanamento nazionale e morale: alcuni temi dell’ideologia della “rivoluzione Nazionale”, riassunti dal motto “Lavoro, Patria, Famiglia” (nulla di nuovo sotto il sole) sono giudicati positivi da alcuni pastori, ma respinti dalla maggior parte nella misura in cui significano il rifiuto del motto repubblicano Libertà, Uguaglianza, Fraternità, a cui i protestanti sono molto legati.

Nella zona sud del Paese, non occupata fino al novembre 1942, le autorità religiose sono in relazione solo con Vichy. Nel gennaio 1941, il pastore Marc Boegner, presidente della Federazione protestante di Francia, preoccupato di applicare una politica di presenza che consenta la protezione della comunità protestante, accetta di sedere nel Consiglio nazionale dello Stato francese, con altri tre protestanti.

Nella zona nord, occupata, i responsabili religiosi dipendono dagli occupanti, che diffidano delle Chiese, considerate avversari ideologici. Le autorità tedesche temono l’anglofilia del pastore Boegner e il “legame spirituale tra il protestantesimo francese e il mondo anglosassone”. Già il 10 luglio 1940, il pastore André-Numa Bertrand, responsabile del protestantesimo nella zona occupata, aveva gridato: “il male non è essere sconfitto, il male è perdere la propria anima; e sembra che la Francia – ufficiale – abbia perso la sua“.

Nei territori annessi di fatto dell’Alsazia e della Lorena, la politica di nazificazione vieta la stampa cristiana, chiude le scuole religiose, gli studenti della Facoltà teologica di Strasburgo sono dirottati a Tubinga.

Fino alla fine della guerra, pochissimi protestanti saranno “petainisti attivi”.

D’altra parte, molti protestanti hanno respinto molto rapidamente i principi della Rivoluzione Nazionale, la natura reale del regime si è progressivamente rivelata e si è allineata all’ideologia nazista. Diversi fattori possono essere invocati:

- Il fatto di appartenere a una minoranza perseguitata,

- La struttura del protestantesimo in comunità più o meno autonome, più favorevole alla contestazione di quanto non lo fosse la gerarchia cattolica

- La paura per alcuni di vedere il regime di Vichy tornare a un integralismo cattolico

- L’anti-repubblicanesimo sempre più chiaro di Vichy

- Una maggiore apertura al mondo esterno

- Il ruolo delle donne così importante nella resistenza spirituale e nell’azione umanitaria della Cimade

Inoltre, la rivista “Fé et vie“, diretta da Charles Westphal e Pierre Maury, aveva pubblicato dal gennaio 1941, nonostante la censura, la “Lettera ai protestanti di Francia” di Karl Barth (ottobre 1940) che sosteneva la resistenza all’hitlerismo: Barth era un instancabile avversario del regime nazista e l’ispiratore della Chiesa confessante, in opposizione ai Deutschen Christen imposti da Hitler. Questa lettera è stata diffusa dai pastori Roland de Pury e Georges Casalis, mentre in Italia è stata tradotta da Mario Rollier. La sua pubblicazione nel 1940 sulla rivista mensile “Gioventù Cristiana” diretta dal 1932 dal pastore valdese Giovanni Miegge comportò la chiusura della rivista per volontà della censura fascista.

Nel settembre 1940, Marc Boegner chiese ai protestanti di non impegnarsi nella Legione francese dei combattenti, perché il giuramento di fedeltà nei confronti del maresciallo gli sembrava aprire la strada a impegni pieni di ambiguità.

La rottura del Protestantesimo con il regime di Vichy appare già netta nell’autunno del 1940, innescata dalle leggi antisemite ufficializzate dagli organi direttivi nel marzo 1941. A nome dell’ERF, la Chiesa riformata di Francia, il pastore Marc Boegner scrive una lettera di solidarietà al gran rabbino Isaïe Schwartz e una lettera di protesta ufficiale all’ammiraglio Darlan, vicepresidente del Consiglio di governo. L’anno seguente il pastore Boegner protesta ufficialmente contro le deportazioni degli ebrei in una lettera del 20 agosto 1942 indirizzata al maresciallo Pétain. Il 22 settembre 1942, il consiglio nazionale dell’ERF, invia ai pastori una lettera da leggere, dal pulpito, il 4 ottobre in tutti i templi. Vi si legge in particolare: “l’ERF non può rimanere in silenzio di fronte alle sofferenze di migliaia di esseri che trovano asilo nel nostro suolo (…). Il Vangelo ci ordina di considerare tutti gli uomini senza eccezione come fratelli (…). La Chiesa si sente obbligata a far sentire il grido della coscienza cristiana”.

Il 16 e 17 settembre 1941, senza aver ricevuto un mandato ufficiale, un piccolo gruppo di una quindicina di persone, su iniziativa del pastore Visser’t Hooft e di Madeleine Barot (segretaria generale della Cimade) si riunì a Pomeyrol (casa di riposo e di incontro appartenente all’ERF, a Saint-Etienne-du-Grès, Bouches du Rhône) “per cercare insieme ciò che la Chiesa deve dire oggi al mondo”. Erano pastori: Jean Cadier, Georges Casalis (segretario generale della Federazione francese delle associazioni studentesche cristiane), Henri Clavier, Paul Conord, Henri Eberhard, Jean Gastambide, Pierre Courthial, Jacques Deransart, Pierre Gagnier, Roland de Pury, André de Robert, André Vermeil; erano presenti tre laici: Madeleine Barot, Suzanne de Dietrich proveniente da Ginevra e René Courtin, professore alla facoltà di diritto di Montpellier.

Questa riunione faceva eco alla “Dichiarazione teologica di Barmen” in Germania (29-31 maggio 1934). Dopo la presa del potere da parte di Hitler, le Chiese regionali protestanti – luterane, riformate e unite – sono costretta ad adottare nelle loro costituzioni un paragrafo ariano e l’affermazione di una superiorità tedesca.

Il 29 maggio 1934, il Sinodo di Barmen se ne dissocia: luterani e riformati si riuniscono sotto la denominazione di Chiesa confessante (“Bekennende Kirche“). Il testo di questa dichiarazione, che vede fra i principali redattori Karl Barth, si presentava come un atto esclusivamente religioso, di resistenza spirituale per la difesa della Chiesa e della purezza del suo messaggio; in particolare, non menzionava la persecuzione degli ebrei. Nonostante le sue carenze (all’origine di controversie dopo la guerra), il suo significato politico era evidente.

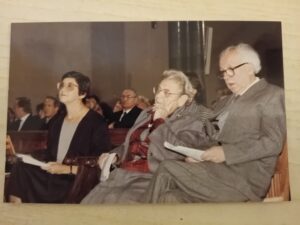

Nella foto Madeleine Barot al centro, fra la teologa Ofelia Ortega e il pastore Carlo Gay, assemblea Fcei 1988

In Francia, questo testo è stato diffuso dalla rivista Foi et Vie diretta dal pastore Pierre Maury. Il testo della Dichiarazione di Barmen, così come quelli del pastore tedesco Martin Niemöller, furono pubblicati nel 1940 in Témoignage chrétienne fondata à Lione, e dopo le prime leggi antisemite promulgate in “zona libera”, la necessità di stabilire uno strumento ideologico di resistenza al nazismo porta alla riunione di Pomeyrol.

Le tesi di Pomeyrol sono “una riflessione teologica impegnata sui fondamenti evangelici di una presa di parola pubblica della Chiesa”.

Sono 8 le tesi. Le prime 4 trattano dei rapporti tra Chiesa e Stato, la quinta dei limiti dell’obbedienza allo Stato, la sesta precisa il rispetto delle libertà essenziali, la settima denuncia l’antisemitismo, l’ottava condanna la collaborazione. La tesi 7 è inequivocabile: “… solleva una protesta solenne contro qualsiasi status che respinga gli ebrei fuori dalle comunità umane”. Nella tesi 8: “denunciando gli equivoci, la Chiesa afferma che non si può presentare l’inevitabile sottomissione al vincitore come un atto di libera adesione… considera come una necessità spirituale la resistenza a qualsiasi influenza totalitaria e idolatra”.

Un tema domina quindi queste tesi: il rapporto tra Chiesa e Stato, così come la legittimità di una parola pubblica della Chiesa nella situazione dell’epoca.

Nonostante la loro relativa cautela, e nonostante alcune reazioni violentemente ostili, le tesi di Pomeyrol diffuse da numerosi pastori e studenti hanno, secondo le parole del pastore George Casalis «contributo a strutturare una mentalità confessionale (cioè la testimonianza della Chiesa pronta “a pagare il prezzo della grazia”) all’interno del protestantesimo francese».

L’atteggiamento dei protestanti durante la seconda guerra mondiale è così presentato dallo storico André Encrevé: Rispondendo, il 17 giugno 1945, a un messaggio inviatogli dal sinodo nazionale della Chiesa riformata di Francia, il generale de Gaulle scrive che durante la guerra “il protestantesimo francese ha saputo mantenere la chiara visione del vero interesse e del sacro dovere della patria. Questo atteggiamento era conforme allo spirito di indipendenza, di resistenza all’oppressione, di fedeltà alla bandiera, che anima la tradizione delle vostre Chiese”.