Bonhoeffer. Ogni parola nuova nasce dal silenzio della preghiera

Il 9 aprile ricorrono gli 80 anni dalla morte del teologo tedesco. Il suo ultimo messaggio ci riporta alla necessità del confronto incessante con Dio e con la sua Parola, accanto alla croce di Cristo

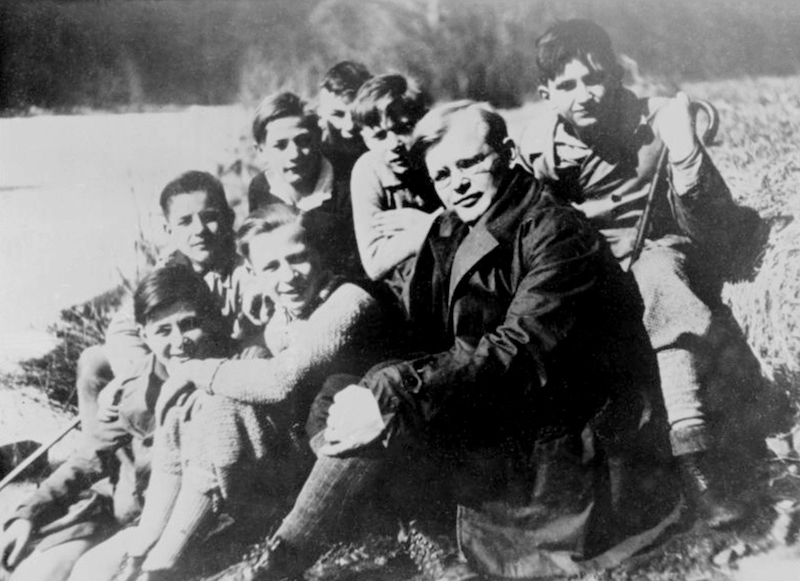

A ottant’anni dalla sua morte, leggere la parabola intellettuale di Dietrich Bonhoeffer come una risorsa per il nostro cristianesimo europeo, in drammatica difficoltà e in alcuni luoghi (come quelli che videro l’attività del teologo) addirittura agonizzante, può apparire una tipica forzatura “da anniversario”: in realtà, Bonhoeffer è anzitutto tedesco, profondamente (e proprio per questo non acriticamente) luterano, per molti aspetti, nonostante la sua fama di rivoluzionario, assai conservatore, in teologia, in etica, in politica. In questi tempi di “decostruzione”, persino il fascino della sua persona sembra appannato: parecchio maschilista, autoritario, moralista.

In effetti, una lettura di spregiudicata di Bonhoeffer mostra abbastanza chiaramente che le sue parole provengono da un mondo assai diverso dal nostro: anche se li citiamo volentieri, cono testi aspri, paradossali, a volte irritanti, che arrivano decisi sia alla testa, sia al cuore, ma non per tranquillizzarli, bensì per provocarli.

Cominciamo da Sequela, frutto dell’esperienza del seminario per la formazione pastorale di Finkenwalde: il grido contro la «grazia a buon mercato», cioè contro un cristianesimo che crede di essere protestante, mentre è semplicemente debosciato, senza disciplina, senza preghiera, senza lotta spirituale. Bonhoeffer sa che un simile cristianesimo, e un ministero pastorale a esso ispirato, non può resistere nell’ora della prova. Noi non siamo negli anni Trenta, anche se non pochi elementi dovrebbero ricordarli a chi ha occhi per vedere: la fede cristiana, però, continua a essere ascolto della predicazione e obbedienza a Gesù, diversamente è chiacchiera; e l’esistenza pastorale vive di una passione infuocata: può essere anche una professione, ma mai solo una professione. Bonhoeffer lo ricorda in modo démodé e “urticante”? E meno male! Abbiamo, in effetti, più bisogno di «ortiche» (evangeliche, si capisce) che di mode.

L’Etica, scritta durante la congiura, è una grande riflessione sulla complessità del reale. Il mondo è creazione di Dio e non del diavolo e questa è la ragione per la quale vale la pena impegnarsi in esso. Tale impegno richiede riflessione, competenza e determinazione. Vita con Gesù non è ripetizione di versetti (il che, detto da Bonhoeffer, non è così banale…) o enunciazione di principi, bensì immersione nel carattere contraddittorio della realtà. La persona responsabile sa di doversi caricare della colpa: Cristo la libera dall’illusione moralistica di venirne a capo con le mani pulite. Egli libera anche dall’idolatria ideologica, che così spesso si traveste da “radicalità” (o addirittura da “profezia”!): la realtà non si lascia imprigionare dai principi, perché il Logos a partire dal quale Dio l’ha creata non si manifesta in un principio, ma nella carne dell’uomo di Nazareth. Tra l’ideologismo fanatico di don Chisciotte e il cinismo opportunistico di Sancho Panza, vi è la responsabilità che nasce dalla fede. Naturalmente, neanch’essa può essere trasformata in uno slogan da esibire a piacere, né possiamo chiedere a Bonhoeffer di essere responsabile al posto nostro. Chi, come il sottoscritto, avverte con forza il fascino di questo autore, conosce anche la tentazione di sventolare i suoi libri come le Guardie Rosse (comprese quelle nostrane) facevano con il libretto dei pensieri di Mao. Ma è un rischio che va evitato: il testimone non rinvia a sé stesso, ma a Dio.

In questi mesi, l’Europa si trova di fronte a scelte di enorme portata e, come sempre nelle occasioni drammatiche, grande è la tentazione dei semplicismi, delle parole d’ordine, delle frasi fatte. Le Chiese non sono estranee a queste dinamiche ed è inevitabile che anche al loro interno vi siano dissensi e polemiche. Sarebbe bello (e chissà: forse anche utile) se la discussione tenesse conto del fatto che, a volte, la complessità degli argomenti è un tentativo, seppur modesto, di aderire alla complessità del mondo.

Infine, le lettere dal carcere. È vero, nessuno è stato in grado di spiegare con esattezza che cosa sia un «cristianesimo non religioso»: in un certo senso, non lo sapeva neanche Bonhoeffer, si trattava di un fascio di intuizioni, assai più che di una teoria. Il nocciolo del tema, la linea di forza del pensiero, tuttavia, non sono oscuri: la predicazione di una realtà a due piani, cielo e terra, e di un essere umano diviso, interiorità ed esteriorità, non è adeguata né alla Bibbia né al nostro tempo. Certo, se bastassero stravaganze teologiche post-qualcosa, per uscire dallo stallo, saremmo tutti e tutte bravi. Bonhoeffer ha avuto modo di imparare che qualsiasi parola “nuova”, o anche semplicemente non banale, nasce dal silenzio della preghiera. Sembra paradossale, ma egli intende dire che la religione dei luoghi comuni pii e convenzionali (che possono credersi anche “progressisti”) si supera solo nella lotta orante con Dio, accanto alla croce di Gesù Cristo. Non il paganesimo che dice di essere secolare, ma Gesù è la fine della religione. Che cosa significa, de facto, per me? Questo non me lo può dire neanche Bonhoeffer, ma leggere i suoi scritti mi invoglia a chiederlo a Dio.