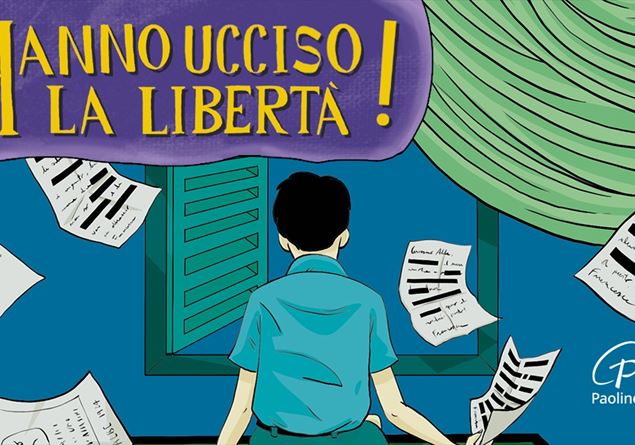

Hanno ucciso la libertà

Il delitto Matteotti raccontato ai più piccoli

100 dal delitto di Giacomo Matteotti. Una data scolpita nel Novecento italiano, assurta a simbolo dell’avvio di una dittatura che pure aveva già ampiamente mostrato di che pasta era plasmata.

Doveroso e necessario ricordare, ma come trasmettere il dramma delle libertà perdute alle nuove generazioni, oramai lontane temporalmente da quella stagione e senza più figure familiari a rappresentarne la memoria viva?

Ilaria Mattioni, docente di storia dell’educazione e della letteratura per l’infanzia all’università di Torino ha provato a rispondere alla domanda e lo ha fatto bene attraverso un attento lavoro di ricerca tradotto poi in varie chiavi per far entrare i più piccoli nel pesante clima del tempo.

Il suo ultimo libro, “Hanno ucciso la libertà” è adatto proprio per ragazze e ragazzi dai 10 anni in su e racconta la giovane vita di Alberto “Albe” Steiner, che nel secondo dopoguerra diventerà un grafico e designer di fama mondiale, ma che in quella primavera del 1924 ha 11 anni ed è un nipote del deputato socialista.

Come ci racconta Mattioni «Volevamo che l’ottica fosse quella del bambino e approfondendo la figura di Matteotti ho scoperto che aveva molti nipoti tra cui appunto Albe. Mi ha colpito perché facendo ricerca sulla sua figura ho trovato un disegno che aveva fatto a 11 anni, proprio quando aveva saputo del rapimento e dell’uccisione dello zio. Aveva disegnato un faccione con la scritta “Abbasso Mussolini gran capo degli assassini”, e ho scoperto che la sua idea originale era di attaccarlo nella portineria del suo palazzo in modo che tutti fossero a conoscenza che lui sapeva che era stato Mussolini il mandante, nonostante quello che già all’epoca si diceva per confondere le acque. Da lì ho deciso che il protagonista del libro insieme a Matteotti sarebbe stato proprio Albe, ragazzino all’epoca, e personaggio in cui i giovani di oggi potevano immedesimarsi».

Le modalità per “agganciare” il giovane uditorio sono varie: «Cerco di mettermi nei panni dei più piccoli e quindi capire che cosa poteva interessare loro all’epoca. Faccio riferimento alla scuola che accanto alla famiglia, è anche oggi parte integrante del loro mondo. Quindi come era la scuola in un epoca fascista? Che cosa si insegnava? Nel libro faccio irrompere nella classe di Albe delle camicie nere che puniscono con l’olio di ricino il maestro che legge il Corriere della Sera ai ragazzi, un Corriere allora non ancora fascistizzato.

Cose che capitavano davvero all’epoca e che fanno comprendere quanto fosse pesante il controllo sul vivere; poi delineo alcuni compagni, il bullo balilla, elementi che possono ritrovare anche oggi, come anche i giornaletti che all’epoca venivano letti».

Ma il trucco più riuscito nasce dal racconto che nel libro si fa della censura: «Albe inizia un rapporto epistolare con la cugina Francesca che è in Liguria e a un certo punto la censura interviene e Francesca riceve una lettera tutta cancellata. I due ragazzini trovano allora un escamotage per aggirare il controllo bigotto. Si scrivono delle lettere in cui ogni tre parole la quarta è quella reale che da il significato vero di quello che vogliono trasmettersi, e faccio fare lo stesso esperimento ai ragazzi. Fa capire tantissimo cosa è l’impossibilità di parlarsi liberamente fra di loro» .

L’insegnamento della storia appare spesso lontano, come ribadirne l’importanza?

«La storia è importante per non dimenticare il passato, ma è importante ancor più per capire il presente e per non commettere gli stessi errori in futuro. Far comprendere quanto sia pericoloso perdere le libertà e scoprire con quanta fatica sono state acquisite deve essere la missione. Sono molto critica nei confronti di programmi scolastici che affrontano poco, male e in fretta l’intero ‘900, secolo chiave per ragionare sull’oggi».